Der 11. November in Polen: Als eine Nation nach 123 Jahren von der Landkarte zurückkehrte

An einem grauen Novembertag im Jahr 1918 geschah etwas, das Historiker bis heute als nahezu einzigartig bezeichnen: Ein Staat, der über ein Jahrhundert lang nicht existiert hatte, kehrte zurück auf die Weltkarte. Polen erlangte seine Unabhängigkeit zurück – und der 11. November wurde zum wichtigsten Feiertag der Nation.

Doch was genau geschah an diesem Tag? Und warum feiern Millionen Polen weltweit dieses Datum mit einer Intensität, die für Außenstehende manchmal schwer nachvollziehbar ist?

Die Teilungen: Wie ein ganzes Land verschwand

Um zu verstehen, warum der 11. November so bedeutend ist, muss man ins 18. Jahrhundert zurückblicken. Zwischen 1772 und 1795 teilten drei Großmächte – Russland, Preußen und Österreich – Polen unter sich auf. In drei Schritten verschwand das polnische Königreich komplett von der Landkarte Europas.

123 Jahre lang existierte Polen offiziell nicht mehr. Eine Generation nach der anderen wuchs in einem Land auf, das nur noch in der Erinnerung existierte. Die polnische Sprache wurde in Schulen verboten, polnische Kultur unterdrückt, und wer sich als Pole bekannte, riskierte Verfolgung.

Trotzdem blieb die Idee eines unabhängigen Polens lebendig. In Aufständen, in der Literatur, in geheimen Unterrichtsstunden. Der Satz „Polska nie zginęła“ – Polen ist nicht untergegangen – wurde zum Mantra einer Nation im Exil.

Der Erste Weltkrieg: Als Imperien zerbrachen

Der Erste Weltkrieg veränderte alles. Die drei Teilungsmächte standen sich plötzlich als Feinde gegenüber. Russland, Österreich-Ungarn und das Deutsche Kaiserreich kämpften gegeneinander – und alle drei zwangen Polen, in ihren Armeen zu kämpfen.

Pole gegen Pole, Bruder gegen Bruder. Eine absurde und tragische Situation.

Doch als die Imperien im Herbst 1918 zusammenbrachen, öffnete sich ein historisches Fenster. Die Bolschewiki hatten Russland übernommen, Österreich-Ungarn zerfiel in seine Einzelteile, und Deutschland stand nach der Niederlage vor dem Chaos.

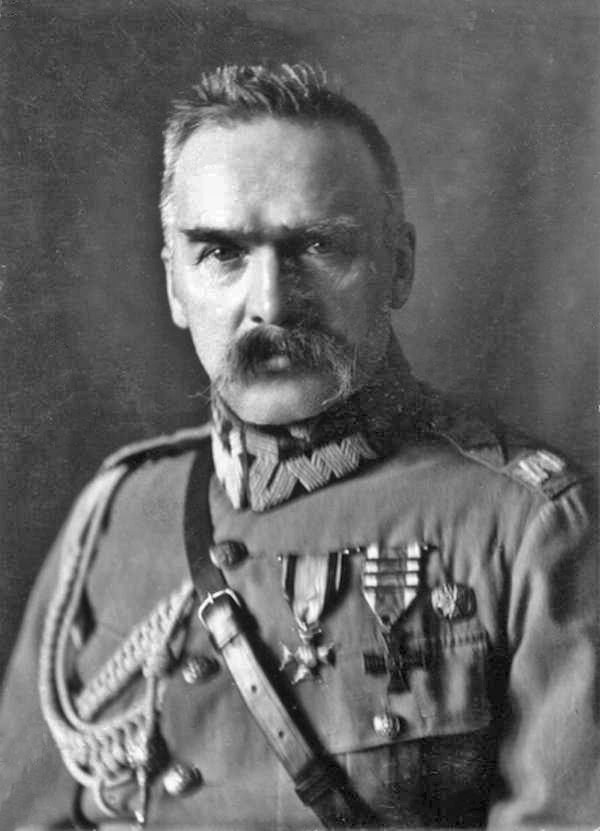

Józef Piłsudski: Der Mann der Stunde

In dieser Situation trat ein Mann in den Vordergrund: Józef Piłsudski. Der ehemalige Sozialist und Freiheitskämpfer hatte bereits vor dem Krieg polnische Legionen aufgebaut. Am 10. November 1918 wurde er aus deutscher Gefangenschaft entlassen und kehrte nach Warschau zurück.

Am 11. November 1918 übergab der deutsche Regentschaftsrat die militärische Macht an Piłsudski. Es war ein symbolischer Akt von immenser Bedeutung: Erstmals seit 123 Jahren lag die Kontrolle über polnische Truppen wieder in polnischen Händen.

Piłsudski wurde zum Staatschef ernannt, und Polen erklärte seine Unabhängigkeit. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. In Warschau gingen Menschen auf die Straßen, weinten, umarmten sich. Nach mehr als einem Jahrhundert der Fremdherrschaft war Polen zurück.

Warum genau der 11. November?

Historisch betrachtet war die Wiederentstehung Polens ein Prozess, der sich über Wochen und Monate erstreckte. Verschiedene Regionen erklärten zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Unabhängigkeit. Doch der 11. November wurde zum offiziellen Gründungsdatum, weil an diesem Tag die militärische und politische Macht zentral zusammenkam.

Interessanterweise ist der 11. November 1918 auch der Tag, an dem der Erste Weltkrieg mit dem Waffenstillstand von Compiègne endete. Während Frankreich, Großbritannien und andere Nationen diesen Tag als Ende des Krieges begehen, markiert er für Polen einen Neuanfang.

Die Jahre danach: Kein leichter Start

Die wiedergewonnene Unabhängigkeit war erst der Anfang. Polen musste seine Grenzen verteidigen, eine funktionierende Verwaltung aufbauen und drei völlig unterschiedliche Systeme integrieren – die russische, preußische und österreichische Teilungsgebiete hatten unterschiedliche Währungen, Rechtssysteme und Infrastrukturen.

1920 stand die junge Republik bereits am Abgrund, als die Rote Armee bis vor Warschau vordrang. Die Schlacht um Warschau, das „Wunder an der Weichsel“, verhinderte eine sowjetische Eroberung.

Die Zwischenkriegszeit war geprägt von wirtschaftlichen Schwierigkeiten und politischen Spannungen. Doch Polen existierte – und das war nach 123 Jahren Nichtexistenz bereits ein historischer Triumph.

Warum dieser Tag bis heute so wichtig ist

Für Polen weltweit hat der 11. November eine Bedeutung, die weit über einen normalen Nationalfeiertag hinausgeht. Er symbolisiert Durchhaltevermögen, kulturelles Überleben und die Kraft einer Idee, die stärker war als imperiale Macht.

Man muss bedenken: Polen war nicht nur besetzt oder kolonisiert – es existierte offiziell nicht. Trotzdem bewahrte sich ein Volk über mehrere Generationen seine Identität, Sprache und Kultur. Das ist historisch bemerkenswert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als Polen unter sowjetischer Kontrolle stand, wurde der 11. November als Feiertag verboten. Die kommunistischen Machthaber wollten nicht an eine Unabhängigkeit erinnern, die sie selbst einschränkten. Erst 1989, nach dem Fall des Kommunismus, wurde der Tag wieder offizieller Feiertag.

Der 11. November heute

Heute wird der Narodowe Święto Niepodległości – der Nationale Unabhängigkeitstag – in ganz Polen und von polnischen Gemeinschaften weltweit gefeiert. In Warschau finden große Paraden statt, öffentliche Gebäude werden beflaggt, und Familien kommen zusammen.

Für Polen in Deutschland hat dieser Tag eine besondere Dimension. Viele leben in dem Land, das einst zu den Teilungsmächten gehörte. Die Feier des 11. November ist hier auch ein Bekenntnis zur eigenen Geschichte und Identität – aber in einem versöhnten Europa, in dem Polen und Deutschland Partner sind.

Was macht diesen historischen Moment so besonders?

Aus geschichtlicher Perspektive ist die Wiederentstehung Polens 1918 ein faszinierendes Phänomen. Staaten verschwinden häufiger von der Landkarte, als man denkt – durch Eroberung, Zusammenschluss oder Auflösung. Doch dass ein Staat nach über einem Jahrhundert vollständiger Nichtexistenz zurückkehrt, ist außergewöhnlich.

Es zeigt, dass Nationen nicht nur durch Grenzen und Regierungen definiert werden, sondern durch gemeinsame Erinnerungen, Sprache und kulturelle Identität. Polen blieb als Idee lebendig, auch als es als Staat nicht existierte.

Der 11. November 1918 ist mehr als ein historisches Datum. Er steht für die Überzeugung, dass Freiheit und Selbstbestimmung fundamentale Werte sind, für die es sich zu kämpfen lohnt – notfalls über Generationen hinweg.

Für Polen markiert dieser Tag den Moment, in dem das scheinbar Unmögliche Wirklichkeit wurde. Nach 123 Jahren der Teilung kehrte eine Nation zurück, die nie aufgehört hatte zu existieren – zumindest in den Herzen und Köpfen ihrer Menschen.

Wenn also Polen weltweit am 11. November feiern, dann erinnern sie nicht nur an ein historisches Ereignis. Sie feiern die Beständigkeit ihrer Identität, den Triumph des Willens über die Umstände und die Tatsache, dass manche Dinge wichtiger sind als Realpolitik und Machtinteressen.

Es ist die Feier einer Rückkehr gegen alle Wahrscheinlichkeit – und genau deshalb hat dieser Tag bis heute nichts von seiner Bedeutung verloren.